-

Определение начальной скорости чтенияПриготовьте секундомер, тетрадь, ручку. В подробном изложении вы будете читать приведенный текст, а затем отвечать на вопросы…

Определение начальной скорости чтенияПриготовьте секундомер, тетрадь, ручку. В подробном изложении вы будете читать приведенный текст, а затем отвечать на вопросы… -

Количество читаемого текста и времениИзучение объёма читаемого текста и бюджета времени…

Количество читаемого текста и времениИзучение объёма читаемого текста и бюджета времени… -

Как вы читаете?Изучив основные особенности процесса чтения и недостатки его традиционного метода, полезно провести анализ своего чтения…

Как вы читаете?Изучив основные особенности процесса чтения и недостатки его традиционного метода, полезно провести анализ своего чтения… -

О первом правиле быстрого чтенияПервое правило быстрого чтения: чтение без регрессий…

О первом правиле быстрого чтенияПервое правило быстрого чтения: чтение без регрессий…

Теории памяти

Память — это не брошенная на стол монета, а постоянно горящая свеча

Грей Уолтер

Современная наука определяет память как систему запоминания, хранения и воспроизведения информации.

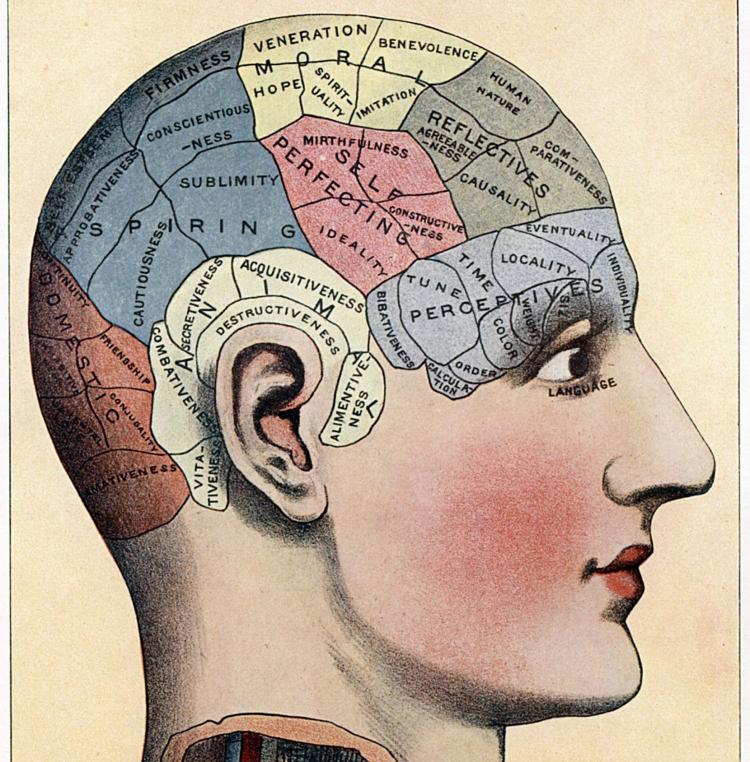

Уже в древнейшие времена делались попытки объяснить механизм запоминания. Аристотель (IV в. до н. э.) предполагал, что при восприятии испускаемые изучаемым объектом материальные частицы проникают в голову и оставляют отпечаток на мягком веществе мозга, как на глине или воске.

Несмотря на длительную историю изучения памяти, вплоть до начала XX в. отсутствовали сколько-нибудь строгие объяснения этого явления. Научно обоснованные данные о закономерностях этой важнейшей функции головного мозга получены лишь в последние десятилетия. Существует несколько гипотез механизмов запоминания информации в человеческом мозге. Ряд из них получили экспериментальное подтверждение.

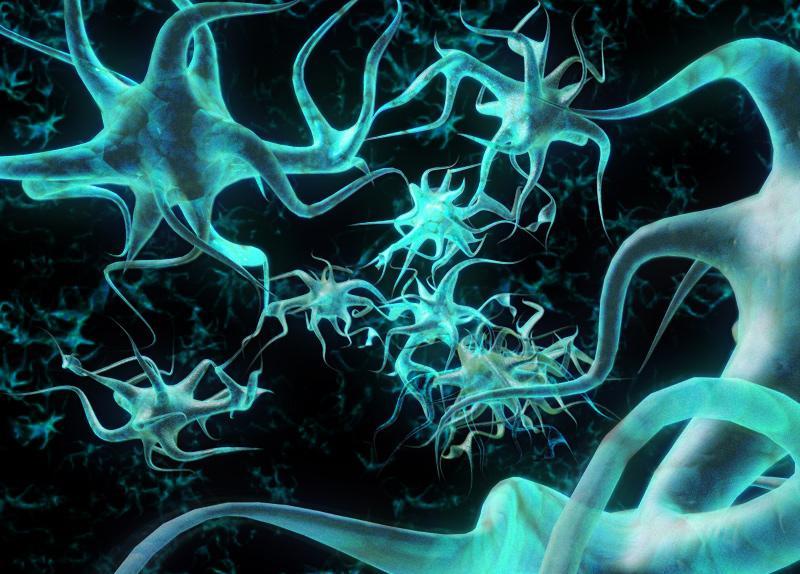

Одна из гипотез возникла под влиянием величайшего открытия нашего времени в области биохимии выявления уникальной роли нуклеиновых кислот в хранении и реализации генетической информации. Согласно этой гипотезе, тайна запоминания связана с кодированием поступающей в мозг информации с помощью молекул рибонуклеиновой кислоты (РНК), т. е. с изменением последовательности укладки входящих в состав этих молекул «кирпичиков» — нуклеотидов.

Другая гипотеза связывает запоминание с возрастным разрастанием нервной ткани — отростков нервных клеток и образованием в мозге многонейронных сетей. Эта гипотеза также придает исключительное значение процессам синтеза РНК и белка в нервных клетках, не потому, что в них кодируются следы памяти. По мнению нейрофизиологов, дело в том, что интенсивная деятельность нервных клеток, как и других клеток организма, сопровождается энергетическим расходованием белков и их восполнением в процессе биосинтеза. При определенных условиях синтез белков начинает преобладать над их распадом, клетка начинает расти. Подобная для всех живых клеток закономерность в нервных клетках проявляется в виде роста отростков нейронов и их тончайших разветвлений, вступающих в связь с отростками других нервных клеток.

Этот процесс и лежит в основе образования следов памяти в только что образовавшейся молодой нервной сети. Понятно, что подавление или усиление синтеза РНК и белка должно ухудшать или улучшать возрастную память в той мере, в какой эти воздействия замедляют или ускоряют рост отростков нейронов.

Успехи биологической кибернетики в разгадке работы механизмов мозга приводят к новым открытиям и гипотезам, объясняющим древнейшую и все еще не разрешенную до конца загадку природы. Однако стройной и единой теории, объясняющей механизм этого сложного явления, пока нет. Поэтому трудно дать и какие-либо рекомендации по тренировке и развитию памяти. В книге профессора А. Р. Лурии «Нейропсихология памяти», вышедшей в 1974 г. и обобщающей основные современные взгляды на природу памяти, говорится, что память человека надо рассматривать как сложную функциональную систему, активную по своему характеру, развертывающуюся во времени, разбивающуюся на ряд энергетических потенциальных звеньев и организованную в ряд иерархических уровней.

Если память процесс динамический, то, очевидно, что степенью активности психической деятельности человека и определяются ее качественные и количественные показатели.