-

Определение начальной скорости чтенияПриготовьте секундомер, тетрадь, ручку. В подробном изложении вы будете читать приведенный текст, а затем отвечать на вопросы…

Определение начальной скорости чтенияПриготовьте секундомер, тетрадь, ручку. В подробном изложении вы будете читать приведенный текст, а затем отвечать на вопросы… -

Количество читаемого текста и времениИзучение объёма читаемого текста и бюджета времени…

Количество читаемого текста и времениИзучение объёма читаемого текста и бюджета времени… -

Как вы читаете?Изучив основные особенности процесса чтения и недостатки его традиционного метода, полезно провести анализ своего чтения…

Как вы читаете?Изучив основные особенности процесса чтения и недостатки его традиционного метода, полезно провести анализ своего чтения… -

О первом правиле быстрого чтенияПервое правило быстрого чтения: чтение без регрессий…

О первом правиле быстрого чтенияПервое правило быстрого чтения: чтение без регрессий…

Сокращение артикуляции при чтении

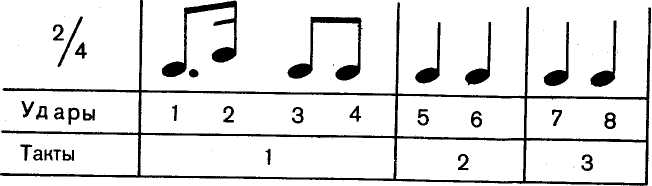

Исследователи, изучающие механизмы речи, разработали различные методы подавления артикуляции, из которых наиболее эффективным является метод центральных речевых помех, или метод аритмического постукивания. Этот метод разработан Н. И. Жинкиным и использован им при исследовании закономерностей внутренней речи. Суть его в следующем. Читая про себя, испытуемый постукивает кистью руки специальный ритм, не соответствующий обычной ритмике русской речи. Он включает в себя двухтактное постукивание с четырьмя ударными элементами в первом такте и двумя — во втором и со значительным усилением удара на первом элементе каждого такта. Этот постоянно слышимый аритмический рисунок акустического воздействия разрушает привычный ритм естественных мелодических речедвижений при чтении русского текста, т. е. становится помехой для любой артикуляции — и внешней, и внутренней. Помеха здесь возникает в результате того, что слова в русском языке, составляющие речевой поток, обладают переменным, разноместным ударением. А аритмическое постукивание становится непреодолимой помехой внешней артикуляции.

Здесь мы ненадолго отвлечёмся на знакомство с другим не менее важным сервисом: https://pomogalka.me/9-klass/informatika/. Данный ресурс помогает выполнить и эффективно проверить домашнее задание, осуществить качественную самопроверку.

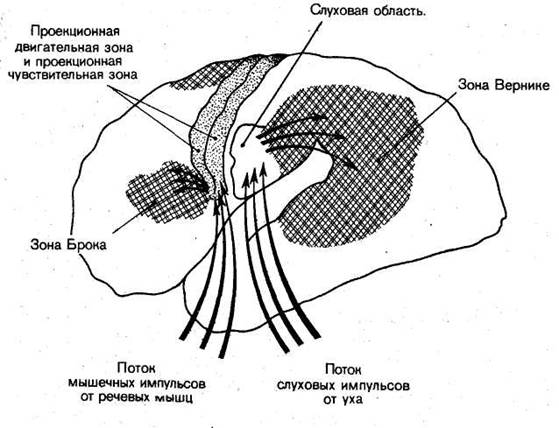

Главная особенность этого метода в том, что на деятельность речевых органов (губы, язык, глотка, гортань) непосредственно никакого воздействия не оказывается. Глотка, язык, гортань, губы — все механизмы речи остаются свободными. При выстукивании рукой специального ритма вокруг соответствующих пунктов мозгового возбуждения в коре головного мозга возникает зона индуктивного торможения, которая делает невозможным произнесение читаемых слов, т. е. сокращает периферическую артикуляцию из центра. Чтобы разобраться в том, как это происходит, посмотрим, какие зоны мозга управляют процессами речи и ее пониманием.

Современная нейропсихология различает речь сенсорную — понимание того, что говорит партнер, и речь моторную — произнесение звуков речи. Конечно, обе эти формы речи очень тесно связаны между собой, но все же они различаются по механизмам реализации их основных функций. Важно для нас также и то, что сенсорная и моторная речь управляется разными отделами мозга.

В 1861 г. французский ученый П. Брока обнаружил, что при поражении мозга в области второй и третьей лобных извилин (рис. 15) человек перестает членораздельно говорить и издает лишь бессвязные звуки, хотя сохраняет способность понимать то, что говорят другие. Здесь находится речевая моторная зона, или зона Брока. У пишущих правой рукой она находится в левом полушарии мозга, у левшей в большинстве случаев — в правом.

В 1874 г. другой французский ученый Э. Вернике установил зону сенсорной речи. Поражения верхней височной извилины приводят к тому, что человек слышит слова, но перестает их понимать. Здесь утрачиваются логические связи слов с предметами и действиями, которые эти слова обозначают. При этом больной может механически повторять слова, не понимая их смысла. Эту зону мозга назвали зоной Вернике.

В зоне Вернике, как в своеобразной картотеке, хранятся все усвоенные в течение жизни человека звуковые образы слов. Конечно, они находятся там не буквально в виде цепочки закодированных слов (такое хранение неэкономично), а в виде так называемых нейронных следов звуковых образов. Всю жизнь человек пользуется этой картотекой. На рис. 15 показаны пути нервных импульсов, идущих от речевых мышц, и импульсов, идущих от уха. Для нормальной работы мозга большое значение имеют точечные ощущения, возникающие при артикуляции.

Как мы знаем, для быстрого чтения сокращение артикуляции — обязательное условие. Очевидно, для его выполнения необходимо найти средство воздействия на зону Брока в процессе чтения с тем, чтобы преградить путь управляющим импульсам, поступающим из этой зоны для формирования артикуляции. Как же добиться этого? Как установили ученые, движения пальцев рук в ходе развития человечества оказались тесно связанными с речью.

Исследования, проведенные в Ленинграде профессором М. М. Кольцовой, показали, что речевые области мозга у детей частично формируются и под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Наблюдая детей в возрасте 10—12 месяцев, она установила, что их речь, образно говоря, находится на кончиках пальцев.

Известно, что речь — это вторая сигнальная система и она нам от рождения не дается. Если ребенка не учить говорить, он будет немым. М. М. Кольцова рекомендует специальные упражнения для тренировки пальцев рук детей 6—7-месячного возраста. В результате ребенок гораздо раньше начинает произносить полные слова, обычно трудные для этого возраста. Таким образом, существует прямая и естественная связь между движением руки и произнесением слов. Значит, здесь есть постоянное функциональное взаимодействие предметной и речевой информации, которое объяснено И. П. Павловым как взаимодействие первой (предметной) и второй (речевой) сигнальных систем.

Теперь можно привести примеры, показывающие три различных способа реализации коммуникации: зрительный, слуховой, двигательный.

Представьте себе, что вы беседуете с приятелем, который пришел к вам по делу. Обсудив все вопросы, вы распрощались с ним. И вдруг вы вспомнили, что забыли сказать нечто важное. Нужно вернуть его. Как же можно это сделать, используя каждый из названных способов коммуникации?

Зрительный. Быстро набросав фломастером плакатик: «Вернись, пожалуйста!», вы выходите на балкон и показываете его приятелю, который, выйдя из подъезда, обернулся на прощанье помахать рукой. Увидев вас, он удивился странной форме общения, но все же выполнил вашу просьбу.

Слуховой. Выйдя на балкон, вы просто крикните. «Вернись, пожалуйста!»

Двигательный. Выйдя на балкон, вы делаете выразительное движение рукой, призывающее приятеля вернуться.

Итак, три разных способа коммуникации, а результат один — сообщение принято, понято и реализовано. Разобранные примеры — прямая аналогия с чтением. Различие лишь в том, что при чтении мы принимаем сообщения, и от нас в принципе зависит, каким способом (в каком коде) этот прием реализовывать: зрительном, слуховом или двигательном. Вместе с тем из всего этого можно сделать вывод: если движения рукой позволяют реализовать речевые коммуникативные действия, то, очевидно, такие Движения безусловно возбуждают и определенные отделы коры головного мозга, посылая туда соответствующие импульсы. О том, что рука действительно играет большую Роль в организации различных функций мозга, можно судить по рис. 16. Здесь показан условный человечек, так называемый гомункулус. Размеры различных частей его тела соответствуют той части коры головного мозга, которая связана с анализом тех или иных ощущений, поступающих в мозг от различных частей тела.

Обратите внимание, какая большая часть коры головного мозга вовлекается в активную деятельность каждый раз, когда кисть руки выполняет определенные действия, например выстукивает ритм. При этом речедвигательный канал восприятия оказывается занят и пройти по нему встречным нервным импульсам уже нельзя. Теперь представьте себе, что, продолжая движения рукой (выстукивая ритм) и порождая при этом помеху в речедвигательном канале, вы начинаете читать про себя текст. Зону Брока охватывает отрицательная индукция из-за помехи, и канал для прохождения управляющих импульсов закрыт. В этом варианте читать можно только в том случае, если чтение не сопровождается артикуляцией. Как только произносится вслух читаемое слово, ритм сразу же сбивается. И наоборот, пока выстукивается ритм, проговаривать читаемое невозможно: зона Брока заперта, речедвигательный канал закрыт.

Приведенное объяснение, конечно, весьма условно, но оно отражает основную идею метода постукивания: ритмические движения рукой запирают речедвигательный канал и артикуляция практически становится невозможной. Естественно, возникает вопрос: неужели читающие быстро все время так и постукивают при чтении? Конечно, нет. Достаточно 20 часов почитать с постукиванием ритма, чтобы созрела и окрепла новая программа работы мозга, сформировался новый стереотипный код, обеспечивающий обработку поступающей по зрительному каналу в мозг информации без ее проговаривания.

Главное в освоении метода — правильно разучить и выстукивать ритм, для чего необходимо вначале внимательно прочитать правила выполнения этого несложного упражнения, затем простучать сам ритм и многократно повторить его. Следует помнить, что эффект метода проявляется только в том случае, если читатель самостоятельно работает с текстом — непрерывно выстукивает ритм и контролирует правильность звучания на слух. Читать текст с выстукиванием можно только после того, как выучен ритм. Для проверки правильности рисунка ритма надо контролировать его по нотной записи (рис. 17) и использовать специальное графическое пособие: схема для проверки правильности выстукивания ритма.

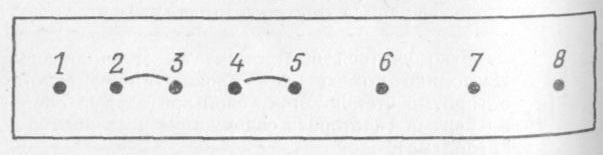

Пособие для проверки правильности выстукивания ритма

Рекомендации: простучать тупым концом карандаша или ручки по точкам 1 … 8 в среднем темпе. Прослушать несколько раз ритм, а затем повторить его, выстукивая на поверхности стола ударами в одну точку.

×Как показывает опыт, при систематическом выполнении упражнений приведенных в конце главы, практически все обучающиеся достигают нужного эффекта. Для успешного подавления артикуляции, как правило, достаточно чтения с одновременным выстукиванием ритма в течение 20 ч. Однако в зависимости от типа нервной системы и других индивидуальных психофизиологических особенностей освоение упражнений протекает у некоторых обучающихся по-разному.